时光流转 西街也在改变

(作家 黄美莲)

雨中的西街,比平时少了一份喧哗。

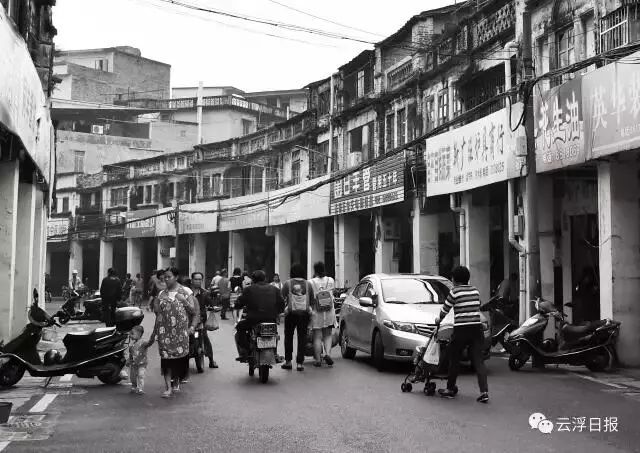

烟雨朦胧的氤氟下,西街像个迷离朦胧的女子,神秘幽怨。我穿着一袭旗袍,撑着一把雨伞行走在西街上,高跟鞋踏在由柏油路取代了青砖的路面上,发出的“嘚嘚嘚”声竟然有几分空灵。望着西街那一座座沾染着岁月沧桑,如今写着寂寞的骑楼,我的脑海霎时闪出西街那个熙熙攘攘、摩肩接踵的场景来。西街两旁是鳞次栉比的店铺和如织的游人,每逢墟日,小贩们的叫卖吆喝声,客人的谈笑声响彻云霄。

想象自己是个古典的江南女子,云鬓高绾,撑着一把油纸伞,脚踩着一双木屐,袅袅娜娜,走过人来人往的西街,洒下一路的惊艳。

西街于我再也熟悉不过了,我生活在西街旁边二十多年,见证着西街的变迁。西街一头连着东街,中间一条不太宽阔的马路,两旁由一座接一座的骑楼紧挨着。骑楼是清一色的两层吊脚楼,白墙青砖黑瓦,典型的南方建筑,全部是前店后房,楼下经营楼上住宅的格局。从东街到西街,约有一公里,据说最繁华时两旁的店铺有几百家。

童年时,每一次走进西街都是莫名兴奋的。西街的繁华喧嚣对于我这个生长于大山深处的孩子来说,是多么极具诱惑力!那美味可口的云吞,香气扑鼻的烧卖,还有那香甜的薄荷糖,无一不令我无比向往。第一次跟随爸爸到西街,我吃了一碗足以让我一生回味的云吞,那鲜甜的汤底,嫩滑的云吞皮带着热度在我的狼狈不堪中吞进胃里。尽管吃得肚子滚圆,走到东街时看到一云吞店,我又站住了脚步。我在爸爸的一声“吃得太饱,肚子会爆炸”的恐吓中加快了脚步。

那时我想,如果我住在西街就好了,可以天天吃上云吞。我万万没有想到,长大后我会在西街相距不远的地方居住,吃云吞也成了件轻而易举的事。

从西街可以走进那条叫城里底的小巷。小巷幽深古朴,西街的风前遗迹在这小巷中隐约可见: 趟栊门、水磨青砖铺就的窄小道路。我记起数年前第一次听到三姐说到城里底这个名字时,还惊奇不已,三姐告诉我,她们一家搬到城里底去住了,城里底就在我家对面不远处,我才知道西街还有那么一条幽深古朴的小巷。在城里底一间古朴的旧居前面,我曾看到一个老妇人坐在屋门前的石墩上,正聚精会神地替一个打扮时尚的姑娘绞面毛。姑娘半蹲着,仰着头,老人用毛线一下一下地绞着姑娘的面毛,那种古老与时尚的画面让我顿生敬意。

雨中的西街,如水墨画般清新。一座座骑楼柱子面前伸出的广告牌或新或旧。仔细观察才发现,原来的骑楼全部是白墙青砖黑瓦,因为年代久远,青砖已被岁月的烟火熏得黝黑。现在的骑楼柱子已经变成了米黄色,伸出街沿位置的广告牌全是崭新的。西街如同一个穿着改良族袍的典雅女子,上身透露出典雅古朴,下身彰显着新潮时尚,总感觉不那么协调。

时光流逝,西街街道两旁如今依然是鳞次栉比的店铺,对比不远处东街的繁华,西街相对显得落寞一些,但它的骑楼整体保存却比东街要好得多。西街的一些原居民把破旧的的骑楼拆了,建起了现代化建筑。一些居民把骑楼出租,于是,西街上的榨油厂、日杂店、五金店、皮鞋店、服装店....各种各样的商店参差不一,充斥着浓浓的商业气息,西街的古朴已经被那些商业气息逐渐取代,西街的古韵遗风也将难觅其踪。

我试图寻找记忆中的云吞店,却惊讶发现,整个西街,竟然只有一间云吞店,名字就叫西街云吞店,但因年代久远,我已经记不起那间是不是记忆中的云吞店了。我发现了那间叫“西就饭店”的食肆,石米装饰的外墙,还保留着昔日固有的风貌,那陈旧笔迹的“西就饭店”在诉说着岁月的凝重,那四个字承载着西街那份厚重的美,让人更能感觉到西街的内涵。

时光流转,西街铅华尽洗,褪去了昔日的繁华。那些历经风雨的骑楼,在安静的岁月中延续着西街的风韵,守候着西街曾经的繁华,为西街默默地增添着幽深古朴,让西街恒久地屹立在诗一般的意境里。

黄美莲

黄美莲是云安区土生土长的一名女作家,也是省作家协会会员,共出版中长篇、诗歌、散文等文集5部约70万字。

1987年12月,黄美莲发表了她的诗歌《秋天的风》,这让她信心大增,之后又不断在各大报刊和文学论坛发表作品,而且广受好评。时任市人大常委会副主任兼任市作家协会主席的叶沃森发现她的才华,想办法帮助她出版了她人生的第一本个人文集《走不出雨季》,让她的创作热情更加高涨,相继出版散文集《真情到永远》、诗集《千年的守望》、小说集《总有您鼓励》和长篇小说《女人的秘密》。

来源:云浮日报

责编:黄泳文

值班主编:区云波