兴宁建县于东晋咸和六年(公元331年),至今已经有近1700年的历史。在历史长河中,神光山因为特殊的地理位置,成为了很多历史名人的游玩胜地,留下了不少脍炙人口的诗篇。其中,半山腰的一处石刻群就是最好的见证。

从祖师殿左侧的登山道往上,到李振将军纪念亭右上方。掩映在绿树底下几块刻着字的石头,就是神光山石刻。这几块石刻与山体融为一体,要不是有人特意清理掉旁边的杂草,根本就不知道这些石块是石刻。细细欣赏这几块石刻,行、隶、篆、草都有,字体或庄重古朴沉实厚重,或酣畅淋漓笔走龙蛇。石刻有大字小字,大字为主体,小字是旁注。大字有“读书堂”,有“霍云时至”,有“怀贤”、“间气”、“敬静”、“山之幽”。

光绪丁亥年,他就用自己教书获得的钱,存的钱,还有女儿的嫁妆,留下的钱,他就去刻石了,当时刻了七八块

。

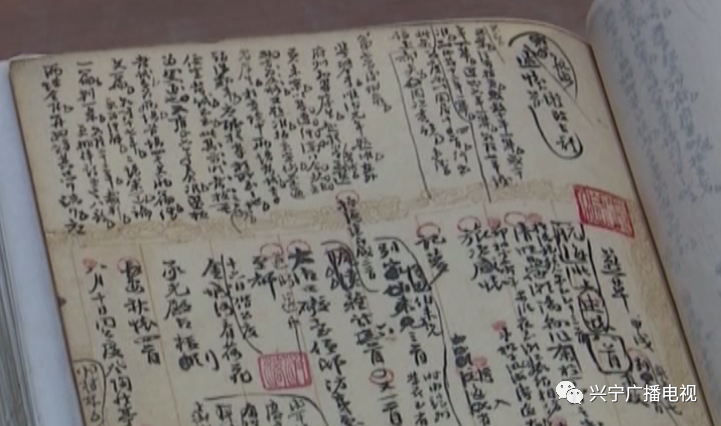

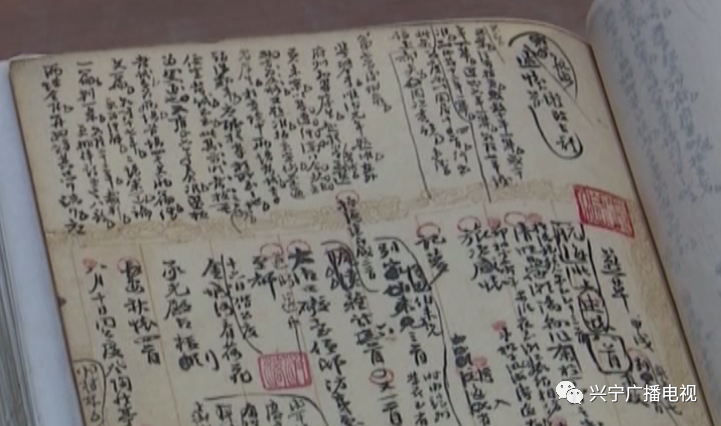

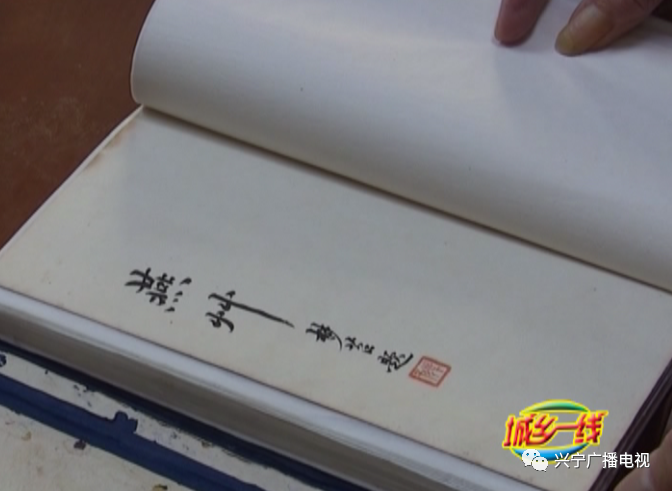

他是谁呢?张伯涛老师告诉记者,石刻的作者就是兴宁的历史文化名人胡曦。胡曦(1844—1907年),字晓岑,号壶园,系今兴城镇大巷里人。与黄遵宪、丘逢甲并誉为晚清嘉应三大诗人;后人把其与宋湘、伊秉绶列为清代客家三位书法名家。除此以外,胡曦还醉心于乡村文献,一生为后人留下大量宝贵的文化财富。

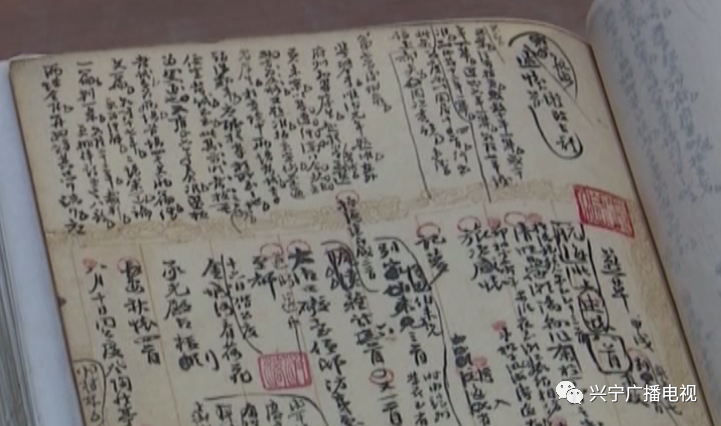

根据我所掌握的,他有140多种著作,都是关于乡土的著作。有《兴宁图志考》,考证出兴宁历史上的著作,私人的著作,和县志,有很多错误,纠正了县志140多个问题

。

张伯涛介绍到:这些石刻,每一块都有一个典故。从中也可以看出,作为我们兴宁的历史文化名人胡曦先生,着意家乡典籍、弘扬先贤事迹,希望后辈承继贤德的良苦用心。

读书堂,就署着光绪丁亥年的了。曦考兹山,就考证了这山是神光山,是宋朝罗耕甫结庐初地

。

张伯涛说,从这些石刻当中,也可以从侧面证实,我们兴宁的文化传承已有1000多年了。“霍云时至”、“怀贤”的旁注中都有说明、涉及到了宋朝兴宁的罗孟郊罗探花。

兴宁县来说,实际是宋朝初年,县城就搬到这里(现在的老县城)。作为靠近县城的一座山,宋朝中期的宰相李纲,经过兴宁的时候,他的地图上已经标明了,神光山有“翰林堂”这三个字。说明宋朝中期,神光山已经是兴宁的文化地标。以后罗孟郊又在神光山苦读成才,成为翰林学子,以后就命名为神光山。从那以后,至今已有千年了,一直以来都是兴宁的文化地标

。

作为珍贵的历史文化遗产,2019年底,我市邀请专家对这些石刻进行清理和拓印,实施保护措施。同时,全面发掘兴宁的历史文化名人典故,进一步丰富兴宁文化之乡的内涵。

除了胡曦的以外,祝枝山的,应该搞个石刻。祝枝山的县志,至少序文要刻上去。祝枝山的县志,《正德兴宁志》,要刻给大家看一下。把他们的手稿,祝枝山的就最好了,搞成碑刻,给大家看一下。

【小编的话】

神光山石刻群堪称兴宁不可多得的人文历史教科书。历经一百多年风雨沧桑的石刻,已有几处刻字剥落,亟需政府重视、维护。现在建设神光山生态旅游区,正好可以进行保护性开发,建成一处历史人文景点,则前人有幸,后人有福

。

(记者:罗颖 、钟国安)

版权声明:未经许可禁止以任何形式转载

编辑:古荣欢

审核:胡 兴