陈伟明

1978年生于广东普宁,2003年毕业于广州美术学院国画系,获学士学位,2009年毕业于广州美术学院中国画学院,获硕士学位,中央美术学院2018至2019年度访问学者,现为广州美术学院中国画学院讲师,广东省中国画学会理事。

低调创作十余年,广东青年画家陈伟明个展——“站在云霄上”,将于6月22日在北京798瀚艺术空间开幕,一举展出50余件近一年内创作的水墨画作。

陈伟明。

他的上一次个人画展,还要追溯至2007年。其时陈伟明旅居巴黎,以广州美术学院硕士生的身份担任“驻地艺术家”,先后在10•5画廊举办写生画展、在巴黎国际艺术城办作品展,备受画坛瞩目。但在2009年毕业留校之后,陈伟明逐渐自外于各种圈内活动。他告诉南都记者:“我觉得那时需要的不是社会认知度,而是沉浸下来,遵从自己的节奏,不断突破自己。”如今恢复办展,既是被朋友劝动,也是对于当前阶段的汇报,他说:“其实我想追求的那种状态还没完全呈现出来,但在慢慢靠近。”

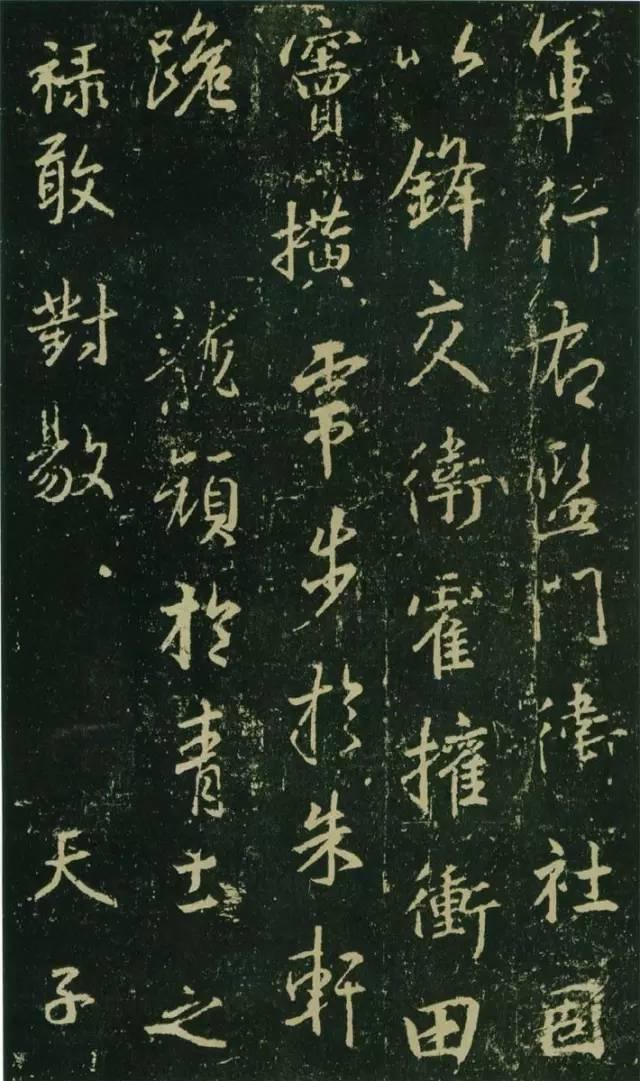

若论学术根脉,陈伟明在同代画家中,称得上是博观厚积。他出身潮汕,因地缘承袭海派书画传统(过去,潮汕没有铁路和高速公路,不少人通过商行戚友的关系乘船到上海学画,学成后返回原籍开枝散叶,包括陈伟明的蒙师方时匡);从附中到硕士,他又一路受教于广州美术学院,跟随现任中国画学院院长张彦,熟识岭南画派的笔墨情趣。此外,陈伟明读书期间还经常向林丰俗先生请教画学,在林先生的熏陶下,陈伟明致力于融生活与艺术为一的画学实践。

然而,陈伟明没有依从任何一宗,而是在多个国画体系之间“自行其是”,有独特风神。好友李若晴最欣赏他的不落陈规,形容其笔意萧疏简远,犹如熙攘市声中的一曲清澈之音。

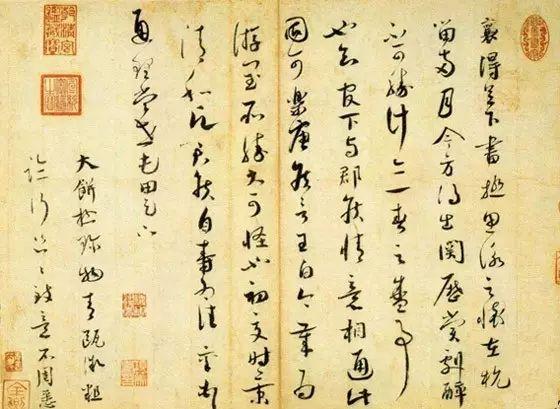

广州美术学院教授、艺术评论家胡斌以其整体上的文雅、飘逸,将他从前的画风归入“传统意趣”。看到陈伟明最近展出的这批画作,他的第一反应是惊讶:“他现在的画面氛围变化了,有了更加浓郁的烟火气;笔下的人物形态多了一些幽默和调侃,甚至带有市井演义的感觉。”

新变化的发生首先与空间上的位移有关。去年9月到今年6月,陈伟明在北京中央美术学院访问学习,师从水墨艺术家刘庆和教授——上世纪九十年代,其与刘小东、喻红等同为“新生代”艺术家中的代表人物,注重对于社会现实的关注和体认。北京根底深厚的民间文化、与岭南异质的人文风土等,又是另一层面的滋养,令他的画作在书卷味之余平添了几分尘世感。

曾自谓“神清骨冷”的陈伟明,如今会用“如沐春风”来形容理想的艺术境界,不过那是北方的春风,不燥不腻,很清爽。

对话

“固执”父亲是推手

南都:有不少潮汕画家是自小习画,你也是很早就受父亲引导。现在回看,怎么评价这种培养方式?

陈伟明:我觉得首先还是自己有喜好,但是我父亲也挺固执的,他在旁边起到了一个推动和约束的作用。

记得是1984年,我们家盖一个房子,潮汕的那种民居就会雕龙画凤。我那时候上小学二年级,一放学就跑到工地那里,看见那些师傅在墙上绘画,觉得很有意思,就老拿着石头什么的在地上画,有时还偷偷拿师傅的颜料在地上涂来涂去。

我父亲可能在这里就发现了我这一点。房子盖好了之后,他就给我用木板架了个桌子,把毛笔、墨水这些都买了,又买了几本画册,像《芥子园画谱》、齐白石、八大山人、李苦禅什么的。他平时要在外面忙生意,每次回来都要检查我画了多少张。

我父亲应该从内心里面觉得,画画也是一技之长,也是为求生做准备吧。等到我小学毕业,他就给我休学了,把我送到我就来了广州,在广美的“升大班”(高考补习班)读了一年。当时我14岁多,同班同学都是高二、高三。我父亲陪了我三天就回去忙生意了,他走了以后,我自己就在蚊帐里面掉眼泪。

后面在那里学着,好像也挺快乐的,因为同学们都把我当弟弟那样看。有时他们要去北京路的新华书店,我就跟着去,或者在老广美一带的旧书摊前蹲着看连环画,看《美术》杂志、《江苏画刊》这些。初一、初二的暑假,我又回到广州读补习班,初三就考上了广美附中。

我自己想想,我能从农村走到这一步,除了我父亲经常会表扬我好以外,他身边那些朋友的鼓励也很重要。我还在上小学,有些人就请我画一张挂在自家墙壁上,会让我觉得很有成就感,干这个事情就越来越起劲。

南都:进了广美附中之后,你接触了哪些画种?有自己的偏好么?

陈伟明:那个时候是1990年代,学生很少,整个美院附中加上大学,可能都不超过500人,大部分人都怀有成为艺术家的憧憬,对艺术也挺有自己的看法。

附中规划的课程是面向高考的,我们以前考速写、创作、素描、色彩四科,所以素描跟色彩课最多。但是国画课、书法课都有,我肯定还是特别喜欢这些课程。然后水彩也喜欢,因为它那个笔是软的;速写也喜欢,因为速写都是用线条,跟国画还是有些关系。

我记得我中学毕业,考广美国画系的时候,速写那一科的分数考了98分,总分也是数一数二的。但是之前老师在班上经常批评我的素描,说我画得太平面化了,体量感不是特别强。现在想起来,很多东西在潜意识里都跟现在的面貌联系比较大。

呈现“不确定性”

南都:读你的近作,很难不注意到其中的人物。跟传统山水画中的人物相比,他们的情态看起来非常不同。

陈伟明:之前的山水画作品可能还是具体一点,比如说像李可染那样的,它是大漠落日、是万山红遍,还是“水晶宫”那种雾蒙蒙的质感(注:指李可染名作《雨中漓江》),就比较确定。但是我现在觉得,当你把这些情景具体化了以后,观众发挥的空间就少了。我更多地希望在画面里呈现一种“不确定性”,所以很多时候,画里的这些人物都不知道在干什么,有些就是蹲着,有些是站在那里。

其实目前在社会上有挺多这样的景象的。我在广州经常去江边跑步,看那些静止的人就是那样发着呆;在北京,这种状况好像更多;在乡下也一样。我自己也会。比如有时几个很好的朋友在画室里面聊着聊着,到了下午五六点,突然决定晚上一起吃饭,大家就出门了。结果到了美院门口,很多问题就出来了。到底去哪里聊天?环境行不行?菜做得好不好?你就发现不知道去哪一家。然后大家都在那里陷入沉默了,有人就坐在美院门口的台阶上,或者蹲在那里,有人就站在那里抽烟,可能半个小时就过去了,我们经常是处在这种彷徨和走神的状态下。

南都:你觉得状态是当代独有的,还是某种亘古不变的人的处境?

陈伟明:其实对于古代来讲,我就没有发言权了。但是小时候应该比较单纯、快乐。那时没有手机,不像现在,一打开手机,想看什么都有。哎呀,人知道太多其实挺痛苦的。

南都:除了反映这种“无所适从”或者“不确定性”,这次展出的另一些作品好像是很活泼、很诙谐的,比如《野坡》,画的是一个男人在追赶一只公鸡。

陈伟明作品《野坡》。

陈伟明:在创作里面,我有时也希望能画得有趣一点,不要老是一本正经。像你刚才讲的,你觉得有趣,你就笑了,我觉得这个挺好,说明这张画在社会功能上还有点作用。

这个“男人赶鸡”的场景,其实也没有特别内在的东西。我们小时候在老家生活,经常随着鸡跑来跑去,只不过现在,我把小孩换成大人,那种令人看了会心一笑的事情就出来了。什么情况下一个大人会去干这种事情呢?肯定也有。可能这个鸡打翻了你晒的萝卜干,或者打翻了你刚刚杀鱼的鱼血,或者偷啄了你放在地上的一些要吃的食物,你也会去拿个东西去打它了。

一本册页走天下

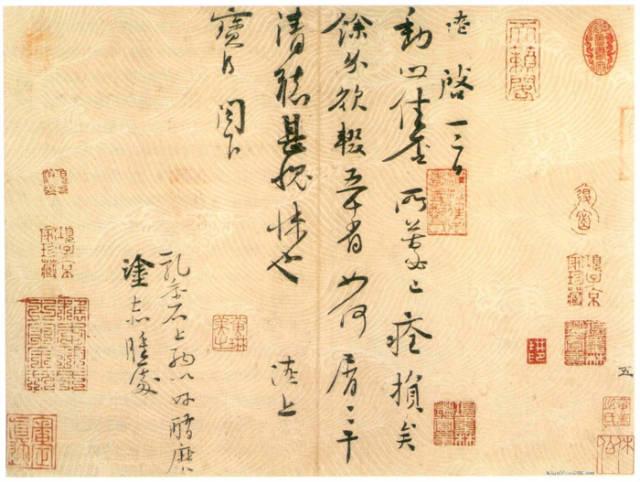

南都:这次展出的作品,有不少是相当小的画幅,很有特色。是把一本画册平展开,画了一个对页么?

陈伟明:对,就是册页。我从2014年开始这么画,到现在这种类型的画应该有1500张了。

这么画的原因主要是便捷,也带有一种即兴的状态。每去到一些地方,只要觉得可能有机会画画,我就会带一本册页、一根毛笔,看到什么或者想到什么,掏出来就画。所有这些画我都没起稿,都是画到哪里算哪里。有时候寥寥勾几笔,十几分钟就能完成一幅。

在画的过程中,我其实没有特别把它当成“作品”,没怎么去考虑好跟不好,或者说有没有价值;可能更像“日记”,就是说,我只是看到有意思的东西、有感受就记录下来。当我到了六七十岁,回头看这些,发现自己走过了这么多地方,我觉得应该也是挺有意思的事情。

南都:能不能具体讲讲写生的状态?

陈伟明:我去圆明园画写生,是清明那天,我画了一天。早上八点多从中央美院出发到圆明园,中午我就在那儿吃个面包、巧克力,就着矿泉水,在石头上眯了一会儿,然后下午接着画。刚开始画的时候游客很多,画到下午六七点的时候,差不多夕阳西下,整个圆明园就只有我一个人。那个时候的圆明园是最打动我的了,可能在那种状态下,它才真正展露出内在的本质,那种历史的沧桑;有时候在正常的状态下,我们看见的很多现象都是不真实的。

陈伟明作品《大水法》。

回到你刚才问的写生的状态,其实也挺苦的。那天我一个人一直画到晚上七八点,后面保安就过来,跟我聊圆明园的历史,然后有时帮我赶赶蚊子。

我在广美也带学生去下乡写生。很多朋友都觉得我们特别潇洒,去到山清水秀的地方,一去就住一个月。说真的,假如从生活的环境来讲,是非常舒服,它的空气、饮食、生活节奏,都是我们在大城市里面感受不到的。

但是其实我们内心也挺苦累,因为有时你想画的画不出来,你想表达的表达不出来,或者看到学生画不好,自己也难受,觉得自己教学不行,没把问题表述清楚。但是,当自己画了张好画,或者看到学生进步以后,那就很开心。

陈伟明《梦境》。

南都:对于中国画而言,怎样才是比较有效的教学方式?

陈伟明:任何的教学体系,无论我这次来访学的央美、国美,抑或是我们广美,在教学体系上都有得有失。所以我有时觉得,其实教学体系并不是很重要,老师最重要。艺术家自己对学科的了解的深度、实践的深度、自己的心得,这些才是最精彩、最有魅力的东西,这个是我自己教学这些年的感受。

作为教师的话,我觉得很重要的还是视野要宽,要尊重学生的个性,另外尽量引导学生去看一些大师的作品,对不同种类的大师作品进行解读、比较和分析。我也不提倡他们去学哪个人,只是放在一起,告诉他们说,我为什么认为这个大师的作品好一点,然后他另外的一张就比它差一点。

南都:这些分析的样本都是国画么?还是说也有一些西方现代或当代作品?

陈伟明:都有。包括毕加索、梵高、塞尚、高更,这些都已经算远的了;像现在的博伊斯(Joseph Beuys)、基弗(Anselm Kiefer)、吴冠中的作品,我都会给他们看。

我觉得中国画发展到今天,它已经不是说你个人一厢情愿,想回归到哪个时代,就能回归到的,我们整个知识结构,包括人与人的交往方式,变化非常大。

比如原来我们讲的清代的“四王”(王时敏、王原祁、王鉴、王翚),当年红得不得了,画也卖得最贵,现在回头看他们的画,我对很多没有共鸣。所以我觉得,不要纠结于所谓的当代、传统、中西这些问题,应该回归到我们内心的深处、情感的深处,去画一些感动我们自己的景象,尽可能做一些让大家有共鸣的作品。